おみくじを引くと、その結果に一喜一憂しがちですが、本当のご利益は結果そのものではなく、そこに込められたメッセージにあります。

まず、引いたおみくじに書かれているアドバイスを日常の行動に反映することが大切です。

たとえ「凶」を引いたとしても、それは改善のチャンスを示すサインと捉えるべきです。

また、結果が良い場合(特に大吉)は、持ち帰ってお守りとして身近に置くと、運気が持続すると言われています。

さらに、神社やお寺に定期的に参拝し、感謝の気持ちを込めることで、より深いご利益を得られるでしょう。

最後に、願いが叶ったときには必ずお礼参りをすることも忘れずに。こうした習慣が、運気を高める一歩となります。

おみくじってどこの神社でひいてもご利益は同じものなの?

誰にも聞けないけど、一度は気になっていると思いますが、おみくじってどこの神社で引いてもご利益は同じなの?という疑問を感じますよね。

おみくじのご利益は、基本的に神様のご加護を受けるためのものであり、どの神社で引いても効果は同じとされています。

しかし、神社ごとにご祭神(祀られている神様)が異なるため、得られるメッセージや意味合いに違いが生まれることもあります。

例えば、学問の神様が祀られている神社では知識や学業に関するメッセージが多く見られ、恋愛成就で有名な神社では縁結びに関するアドバイスが書かれていることが多いです。

つまり、ご利益はどこでも平等ですが、目的に合った神社でおみくじを引くことで、より具体的な導きやアドバイスが得られるでしょう。

おみくじはなぜ捨てずに神社にくくるのかをご紹介!

おみくじを神社にくくる理由は、単に運勢を示すだけでなく、神様に願い事を託す行為とされています。

特に、悪い結果が出た場合は、神社に結ぶことで厄を神様に預ける意味があります。

これにより、悪運を浄化し、運気の回復を願うのです。

一方、良い結果が出た場合でも、神社に結ぶことで運気の安定を祈願するとされています。

また、神社は神聖な場所であり、願いが神様に届きやすい場所と信じられているため、結ぶ行為自体が信仰心の表れともいえるでしょう。

さらに、神社側では定期的にお焚き上げの儀式を行い、結ばれたおみくじを浄化することで、願いを天に届けるとされています!

おみくじの捨て方は?正しく説明!

おみくじを引いた後、その扱い方に迷うことはありませんか?

正しい捨て方は、まず神社やお寺の結び所に結ぶことが一般的です。

これは、神様に結果を託すという意味が込められています。

特に願いが叶っていない場合や、さらに運気を高めたいときにおすすめです。

願いが叶った後は、お礼参りとして再度神社を訪れ、感謝の気持ちを伝えましょう。

もし持ち帰ったおみくじを処分する場合は、白い紙に包んで塩で清め、感謝の気持ちを込めて捨てるのが良いとされています。

迷信や運気の悪化を気にする必要はなく、気持ちを込めて処分することが大切です!

おみくじの悪い捨て方は?

おみくじは、神様からのメッセージとして大切に扱うべきものです。

最も避けるべき悪い捨て方は、そのままゴミ箱に捨てること。

これは神様への敬意を欠く行為とされ、運気を下げると考えられています。

また、神社やお寺の敷地内での無断投棄もNGです。

特に悪い結果だった場合でも、神社の結び所に結ぶか、白い紙に包んで塩で清めて処分するのが正しい作法です。

おみくじは、結果の良し悪しにかかわらず感謝の気持ちを込めて扱うことが重要です。

正しい方法で処分することで、次の良い運気を引き寄せることができるでしょう!

おみくじは神社ではどうやって捨てられるの?

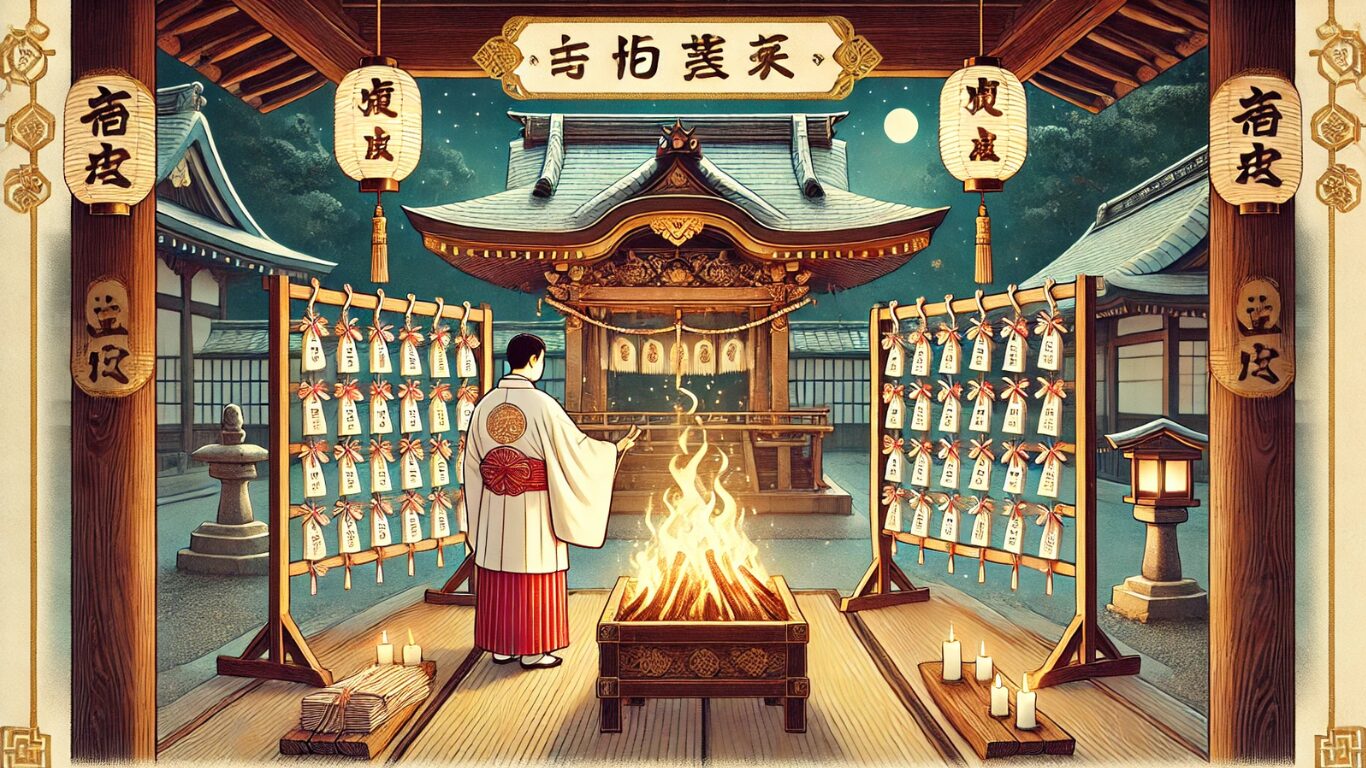

〈 お焚き上げ(おたきあげ)〉

神社やお寺で不用になったお守り・お札・おみくじ・縁起物などを、感謝の気持ちを込めて焼いて供養する儀式のことです。

ただ捨てるのではなく、神仏の力が宿るものを清めながら天に還す意味があります。

ここでは、気になるおみくじの神社での処分方法をご紹介します。

神社では、役目を終えたおみくじを神聖な儀式で丁寧に処分します。

最も一般的なのはお焚き上げ(たきあげ)と呼ばれる儀式です。

この儀式では、神職が清めの火でおみくじを燃やし、感謝とともに神様へ返します。

また、年末年始のどんど焼きなどの行事でも処分されることがあり、これは新しい年に向けての厄除けと運気の浄化を意味します。

最近では環境配慮のため、専用の焼却施設で清浄に処分される場合もあります。

神職が祝詞(のりと)を唱えることで、正式におみくじの役目が終わるとされています。

おみくじを引いたあと、神社に結んで帰るだけですがきちんと儀式を行い神に返上しているのです。

おみくじを捨てるお焚き上げは一般人でも見れるの?

おみくじを捨てるお焚き上げは一般人でも見られる?のか気になりませんか?

お焚き上げは、神社で行われる神聖な儀式で、役目を終えたおみくじやお守りを浄化するために行われます。

この儀式は、一般の参拝者でも見学可能な場合が多く、特に年末年始や節分などの特別な日には、公開されることが一般的です。

ただし、すべての神社で見学が許可されているわけではなく、神事として非公開の場合もあります。

公開されている場合は、静かに見守りながら、感謝の気持ちを込めて参拝するのがマナーです。

見学を希望する場合は、事前に神社の公式情報を確認することが大切です!

おみくじの吉の順番をご紹介!

神社やお寺で引くおみくじは、運勢を占うだけでなく、日々の行動の指針となる大切なメッセージが込められています。

しかし、「大吉」や「凶」などの結果には、どのような順番があるのかをご存じでしょうか?

実は、結果ごとに明確な順位があり、その順番には運気の流れやアドバイスの深さが反映されています。

この記事では、一般的なおみくじの吉凶の順番と、それぞれの意味をわかりやすく解説します。

引いたおみくじの結果を正しく理解し、日々の生活に活かしていきましょう!

おみくじの大吉は持ち帰るの?その理由は?

〈 お礼参り(おれいまいり)〉

お礼参り(おれいまいり)とは、神社やお寺に願い事をした後、その願いが叶った際に感謝の気持ちを伝えるために参拝することです。

ただお願いをするだけでなく、成就した後に「ありがとうございました」と報告することで、神仏とのご縁を深める大切な習慣とされています。

おみくじで大吉を引いた場合、多くの人が「結ぶべきか、持ち帰るべきか?」と悩むでしょう。

実は、大吉は持ち帰るのが良いとされています。

その理由は、幸運を身近に保つためです。大吉は最も良い運勢を示しており、財布や手帳に入れてお守り代わりに持ち歩くことで、運気を持続させるとされています。

また、日常の中でおみくじを目にすることで、ポジティブな意識を維持しやすくなります。

おみくじの大吉の存在を忘れてしまいがちなので、定期的に目を通す習慣を身に着けるとよいでしょう!

願いが叶ったと感じたときには、感謝の気持ちを込めて神社に戻し、お礼参りをすることでさらに運気が高まるとされています。

おみくじの大吉以外は持ち帰るの?その理由は?

おみくじの結果が大吉以外の場合、一般的には神社に結ぶことが多いです。

これは、運勢が良くない場合に、神様に願い事を託し、厄を払ってもらう意味があります。

しかし、必ずしも結ばなければならないわけではありません。

たとえば、中吉や小吉などの運勢は、努力次第でより良い結果に導けるとされています。

そのため、持ち帰って日常のアドバイスとして意識することで、運気を高めることも可能です。

ただし、自宅に持ち帰って努力や反省のきっかけとして活用するのも、前向きな考え方の一つです。

一方、凶などの結果は、神社に結ぶことで厄を神様に預けるという習わしがあります!

コメント